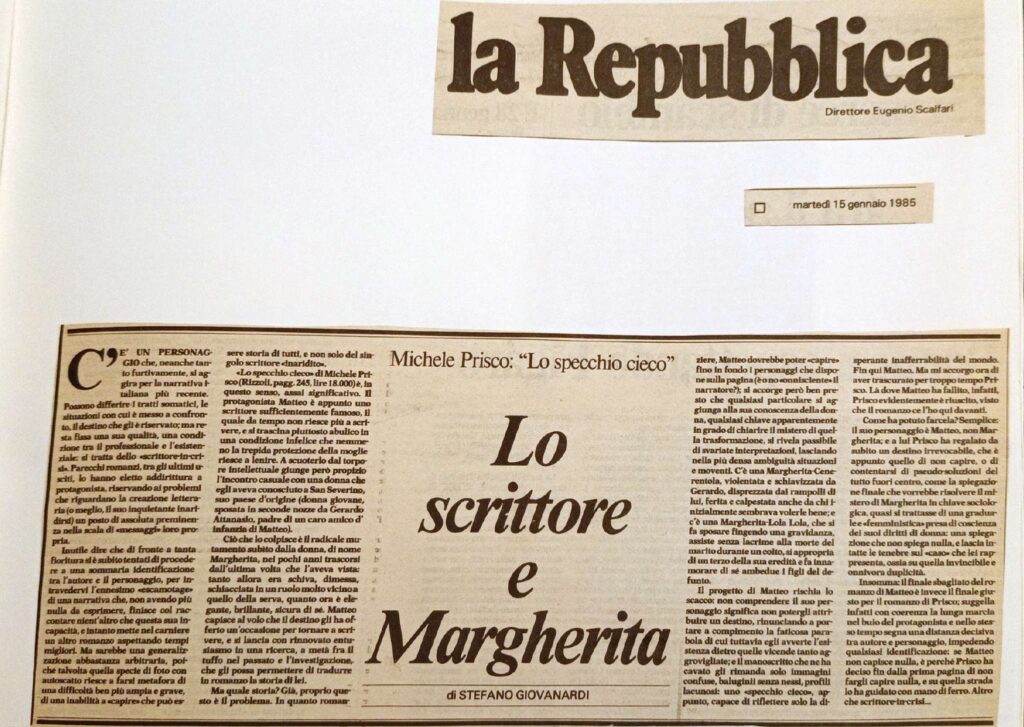

«La Repubblica» 15 gennaio 1985 Lo scrittore e Margherita Stefano Giovanardi

C’è un personaggio che, neanche tanto furtivamente, si aggira per la narrativa italiana più recente. Possano differire i tratti somatici, le alterazioni con cui è messo a confronto, il destino che gli è riservato; ma resta fissa una sua qualità, una condizione tra il professionale e l’esistenziale: si tratta dello “scrittore-in-crisi”. Parecchi romanzi, tra gli ultimi usciti, lo hanno eletto addirittura a protagonista, riservando ai problemi che riguardano la creazione letteraria (o meglio, il suo inquietante inaridirsi) un posto di assoluta preminenza nella scala di “messaggi” loro propria.

Inutile dire che di fronte a tanta fioritura si è subito tentatati di procedere a una sommaria identificazione tra l’autore e il personaggio, per intravedervi l’ennesimo “escamotage” di una narrativa che, non avendo più nulla da esprimere, finisce col raccontare nient’altro che questa sua incapacità, e intanto mette nel carniere un altro romanzo aspettando tempi migliori. Ma sarebbe una generalizzazione abbastanza arbitraria, poiché talvolta quella specie di foto con autoscatto riesce a farsi metafora di una difficoltà ben più ampia e grave, di una inabilità a “capire” che può essere storia di tutti, e non solo del singolo scrittore “inaridito”.

“Lo specchio cieco” di Michele Prisco (Rizzoli, pagg. 245, lire 18.000) è, in questo senso, assai significativo. Il protagonista Matteo è appunto uno scrittore sufficientemente famoso, il quale da tempo non riesce più a scrivere, e si trascina piuttosto abulico in una condizione infelice che nemmeno la trepida protezione della moglie riesce a lenire. A scuoterlo dal torpore intellettuale giunge però propizio l’incontro casuale con una donna che egli aveva conosciuto a San Severino, suo paese d’origine (donna giovane, sposata in seconde nozze da Gerardo Attanasio, padre di un caro amico d’infanzia di Matteo).

Ciò che lo colpisce è il radicale mutamento subito dalla donna, di nome Margherita, nei pochi anni trascorsi dall’ultima volta che l’aveva vista: tanto allora era schiva, dimessa, schiacciata in un ruolo molto vicino a quello della serva, quanto ora è brillante, sicura di sé. Matteo capisce al volo che il destino gli ha offerto un’occasione per tornare a scrivere, e si lancia con rinnovato entusiasmo in una ricerca, a metà fra il tuffo nel passato e l’investigazione, che gli possa permettere di tradurre in romanzo la storia di lei.

Ma quale storia? Già, proprio questo è il problema. In quanto romanziere, Matteo dovrebbe poter “capire” fino in fondo i personaggi che dispone sulla pagina (è o no “onnisciente” il narratore?); si accorge però ben presto che qualsiasi particolare si aggiunga alla sua conoscenza della donna, qualsiasi chiave apparentemente in grado di chiarire il mistero di quella trasformazione, si rivela passibile di svariate interpretazioni, lasciando nella più densa ambiguità situazioni e moventi. C’è una Margherita-Cenerentola, violentata e schiavizzata da Gerardo, disprezzata dai rampolli di lui, ferita e calpestata anche da chi inizialmente sembrava volerle bene: e c’è una Margherita-Lola Lola, che si fa sposare fingendo una gravidanza, assiste senza lacrime alla morte del marito durante un coito, si appropria di un terzo della sua eredità e fa innamorare di sé ambedue i figli del defunto.

Il progetto di Matteo rischia lo scacco: non comprendere il suo personaggio significa non potergli attribuire un destino, rinunciando a portare a compimento la faticosa parabola di cui tuttavia egli avverte l’esistenza dietro quelle vicende tanto aggrovigliate; e il manoscritto che ne ha cavato gli rimanda solo immagini confuse, baluginii senza nessi, profili lacunosi: uno “specchio cieco”, appunto, capace di riflettere solo la disperante inafferrabilità del mondo. Fin qui Matteo. Ma mi accorgo ora di aver trascurato per troppo tempo Prisco. Là dove Matteo ha fallito, infatti, Prisco evidentemente è riuscito, visto che il romanzo ce l’ho qui davanti.

Come ha potuto farcela? Semplice: il suo personaggio è Matteo, non Margherita; e a lui Prisco ha regalato da subito un destino irrevocabile, che è appunto quello di non capire, o di contentarsi di pseudo-soluzioni del tutto fuori centro, come la spiegazione finale che vorrebbe risolvere il mistero di Margherita in chiave sociologica, quasi si trattasse di una graduale e “femministica” presa di coscienza dei suoi diritti di donna: una spiegazione che non spiega nulla, e lascia intatte le tenebre sul “caso” che lei rappresenta, ossia su quella invincibile e onnivora duplicità.

Insomma: il finale sbagliato del romanzo di Matteo è invece il finale giusto per il romanzo di Prisco; suggella infatti con coerenza la lunga marcia nel buio del protagonista e nello stesso tempo segna una distanza decisiva tra autore e personaggio, impedendo qualsiasi identificazione: se Matteo non capisce nulla, è perché Prisco ha deciso fin dalla prima pagina di non fargli capire nulla, e su quella strada lo ha guidato con mano di ferro. Altro che scrittore-in-crisi…